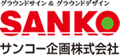

「子ども用車いす」というものをご存じでしょうか?病気や障がいにより、自力での移動が難しい子どもたちが使用する福祉用具です。

大人用に比べてサイズが小さく、体格や成長に合わせて調整できる仕様になっています。

今回は「子ども用車いす」について、利用者の悩みや周知に向けた活動をご紹介し、路面標示に出来ることを考えて行きたいと思います。

目次

「子ども用車いす」ってどんなもの?

子ども用車いす(別名:福祉バギー)は、一般的な車いすを小型化したものではありません。

座面や背もたれの角度が調整できたり、体を安定させるためのベルトやクッションで子どもの体をしっかり支えるように設計されています。

その分車体が重く、折りたためないタイプが多く存在し、結果として車に積む際や公共交通を利用する際に大きな負担となる場合があります。

■ 当事者の悩み「ベビーカー」と勘違いされる

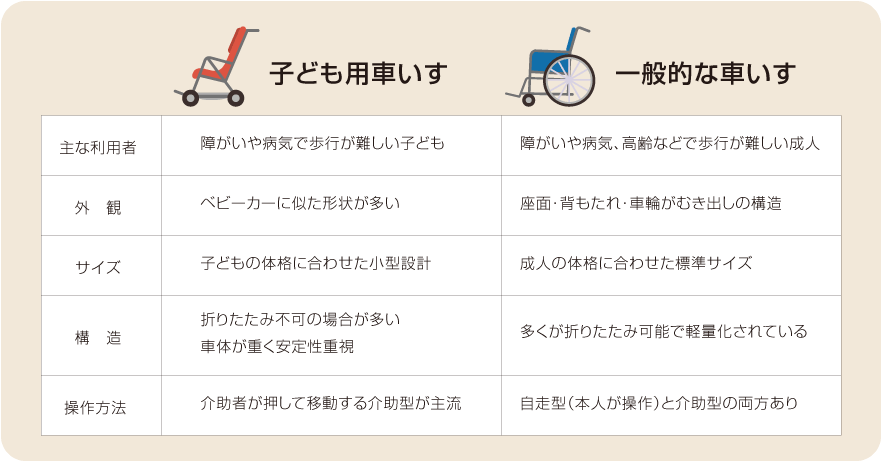

子ども用車いす利用する人が直面する悩みとして、「ベビーカーと誤解される」という問題があります。

子ども用車いす利用する人が直面する悩みとして、「ベビーカーと誤解される」という問題があります。

見た目が似ていることから勘違いされ、

優先駐車場や優先座席などを利用使用とする際に、「折りたたんでください」・「そんな大きい子どもをベビーカーに乗せないで」などの心無い言葉を浴びせられることもあります。

こうした経験は、当事者やご家族にとって大きなストレスとなり、外出そのものを控えてしまうこともあります。

こうした問題を解決するためには、「子ども用車いすの存在を知る(知らせる)」ことが、なによりも大切です。一般に認知されることにより、周囲の理解・支援の意識が高まり、利用者だけでなく社会全体にとって生活しやすい環境にすることが出来ます。

「子ども用車いすマーク」ってなに?

「子ども用車いす」の認知向上の一環として、自治体や支援団体が「子ども用車いすマーク」をステッカーやカードとして配布している例があります。

これらマークが広く認知されるようになれば、周囲の理解を得やすくなり、トラブルを未然に防ぎ、支援の輪を広げる手助けになります。

子ども用車いすマークの例(国土交通省作成のポスターより)

■ 行政による啓発活動

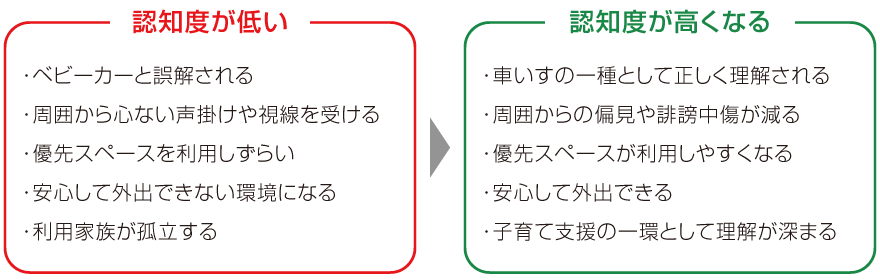

初期は民間団体による独自活動が中心でしたが、2022年に「国土交通省」がポスター制作などを通じて行政としての公式な啓発を展開するようになり、徐々に社会全体への認知が進んでいます。

2024年には、子育てを支援する観点との関連で“子ども用車いすの認知”についても正式に議題として取り扱われ、行政レベルでの重要な検討課題となっています。

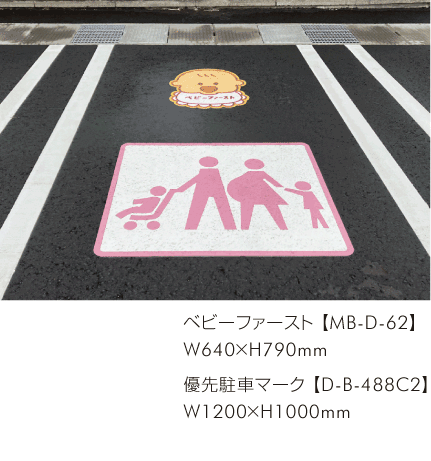

優先駐車マークの路面標示

現在、駐車場の路面には「車いすマーク(国際シンボルマーク)」や「妊産婦・高齢者優先マーク」などが描かれています。

これらは身体的に配慮が必要な人が安心して利用できるよう設けられたもので、施設利用者の理解と協力を促す役割を果たしています。

■ 子ども用車いすマークを優先駐車マークとして使用できる?

現在までに「子ども用車いすマーク」を用いた優先駐車区画の事例はありません。

現在までに「子ども用車いすマーク」を用いた優先駐車区画の事例はありません。

しかし、近年では「子育て世帯」を対象とした優先駐車マークが、公園や図書館など子ども連れの利用者が多い施設に設置される事例が増えています。

この流れから「子ども用車いすマーク」を優先駐車マークに取り入れる可能性は十分あると考えられます。

採用されることがあれば「子ども用車いす」の認知向上に役立つことが期待できます。

まとめ

「子ども用車いすマーク」は単なるシンボルではなく、当事者の声から生まれた「社会の理解を深めるための仕組み」です。

民間や行政の取り組みにより普及の動きは広がりつつありますが、路面標示に取り入れることが出来れば、より多くの人にメッセージを伝えることにつながります。

当社も路面標示メーカーとして、こうした活動を支えることで「誰もが安心して利用できる街づくり」に貢献していきたいと考えています。

関心を持たれた方がいらっしゃいましたら、当社までお問い合わせください。

カテゴリ

人気の記事

- 路面標示を活用した『歩きスマホ』の安全対策 3645 PV

- 路面標示デザインの考え方[ 対象者編 ] 1339 PV

- 路面標示デザインの考え方[ 書体編 ] 1308 PV

- 子どもを守る交通安全対策[ キッズゾーン・スクールゾーン ] 846 PV

- 生活道路の交通安全対策 [ ゾーン30・ゾーン30プラス ] 687 PV

- 自転車走行空間で路面標示を活用した交通安全対策 565 PV

- 工場建屋内の交通安全対策 屋外路面シート設置工事(一時停止・... 508 PV

- 大雪と交通規制について調べる 454 PV

- 学校敷地内の駐輪場・駐車場整備 442 PV

- 路面標示デザインの考え方[ 配色編 ] 438 PV

タグ

アーカイブ